同学们走进成都,一场融合自然探索与文化传承的研学之旅正式展开。从山间植物研究到千年水利智慧,从非遗艺术到古蜀文明,大家在实践中感受知识的魅力。

成都,是一座以烟火气滋养灵魂的城市。当同学们踏访天府之国,便开启了跨越千年的文明对话;躬身求索之路,恰似架起连接自然奥秘与人文智慧的虹桥。成都平原这片交织着历史烟云与科技灵光的土地,让川剧绝活在变脸瞬息中绽放非遗华彩,令千年古堰于江流奔涌间诉说治水玄机。

这场研学不仅是知识的积累,更是眼界的开拓——当课本知识转化为亲身体验,古老智慧碰撞现代科技,同学们真正读懂了“知行合一”的力量。

探自然奥秘 溯古蜀文明

(一)华西亚高山植物研究所

同学们带着对自然奥秘的好奇来到中科院华西亚高山植物研究所基地。在植物科学专家的带领下,一场生动的自然生态探索课拉开帷幕。在高等植物的分类研究环节,同学们仔细观察着不同植物的形态、叶片和花朵,尝试着自己进行分类记录。

最让同学们兴奋的莫过于植物标本采集与制作环节。采集完标本后,同学们又化身小小艺术家,用亲手采集的植物进行拓印创作。一片片树叶、一朵朵小花在大家的巧手下变成了美丽的艺术作品。

(二)都江堰水利工程

同学们循着李冰父子千年治水的足迹,开启了一场探寻"道法自然、因势利导"治水智慧的发现之旅。江水奔涌间,先人"天人合一"的治水哲学化作可见可触的历史回响。

同学们实地观察了鱼嘴分水堤、飞沙堰溢洪道、宝瓶口进水口三大部分以及百丈堤、人字堤等附属工程。结合物理知识,同学们深入理解了这一伟大水利工程的构造原理,对李冰父子的设计智慧赞叹不已。

在手工体验课环节,制作竹笼杩槎的同学在资深老堰工的指导下,利用木棍和竹条等材料制作微缩比例的竹笼杩槎,了解了竹笼杩槎在丰水期进行水流阻断的作用。

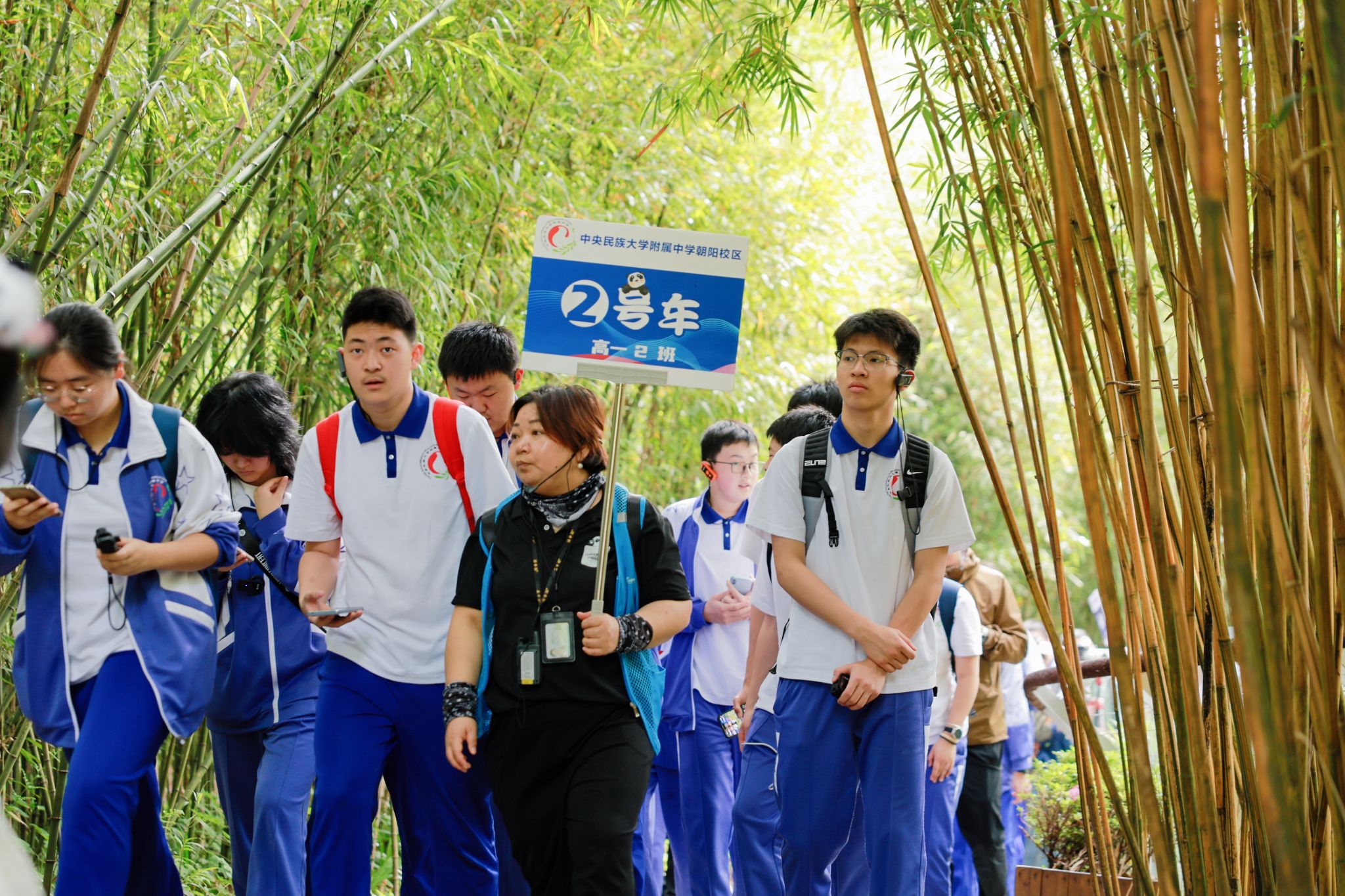

(三)都江堰熊猫基地

同学们来到都江堰熊猫基地,这里生活着60多只大熊猫,是近距离观赏大熊猫生活和习性的理想之地。同学们在工作人员的讲解下,了解了各类动物的生活习性和饮食习惯,并有机会近距离接触这些可爱的小动物,增强了人与自然和谐相处的意识。

同学们还进行了大熊猫生态环境的观测。大家认真观察区域内各种植被生长与大熊猫生态环境的关系,详细记录了大熊猫放养环境的植被、鸟类、湿度、温度、海拔等数据。

(四)川剧传奇

同学们满怀期待地走进锦江剧场,一场川剧传奇研学活动在这里上演。剧场内,华丽的戏服、浓墨重彩的脸谱瞬间吸引了大家的目光。

同学们聚精会神地观看,被演员们精湛的表演技艺所折服。特别是“变脸”绝活,每一次脸谱的变换都引发阵阵惊叹,让大家深刻感受到了川剧的独特魅力。这不仅让同学们对川剧有了更直观、更深入的了解,也激发了他们对非物质文化遗产的热爱和保护意识。

(五)三星堆博物馆

一进入博物馆,同学们就被那些神秘莫测的文物所吸引。大家近距离观察了金面罩青铜人头像、青铜鸟兽等文物,这些文物造型独特,工艺精湛,让同学们不禁对古蜀人的智慧和艺术创造力赞叹不已。同学们还将这些文物与《哪吒2》中的结界兽形象进行对比,思考古蜀文化中对神灵形象的塑造与现代影视中神话角色设计的异同,分析背后的文化内涵和艺术表达。

在古蜀工匠实践课程环节,同学们亲自动手体验了范铸法制作青铜人像、古法制玉制作玉器以及陶瓷修复等工艺,这些实践活动不仅增强了同学们的动手能力,还让他们对古代工匠的技艺和智慧有了更直观的感受。

结语

这一程研学之行,

同学们在三星堆光影中破译青铜密码,

于都江堰江涛间对话千年治水智慧。

科技的创新与文明的厚重在此共鸣。

愿此行所见所感

成为未来的火种——

记住竹笼杩槎凝聚的古人巧思,

领悟大熊猫守护背后的生态责任,

在传统与现代的交融中,

带着敬畏与好奇继续探索,

为自然与文化的延续书写新章。