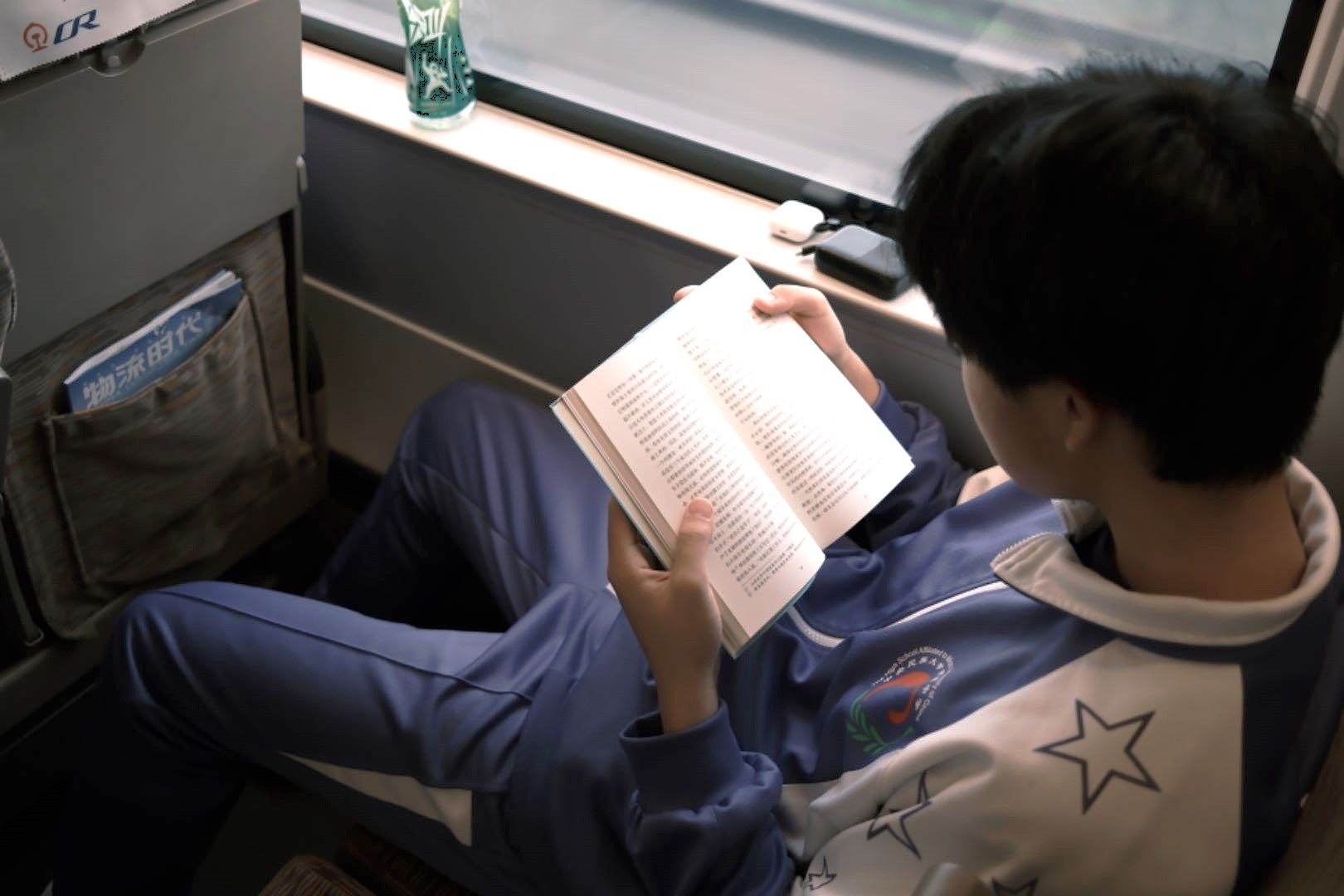

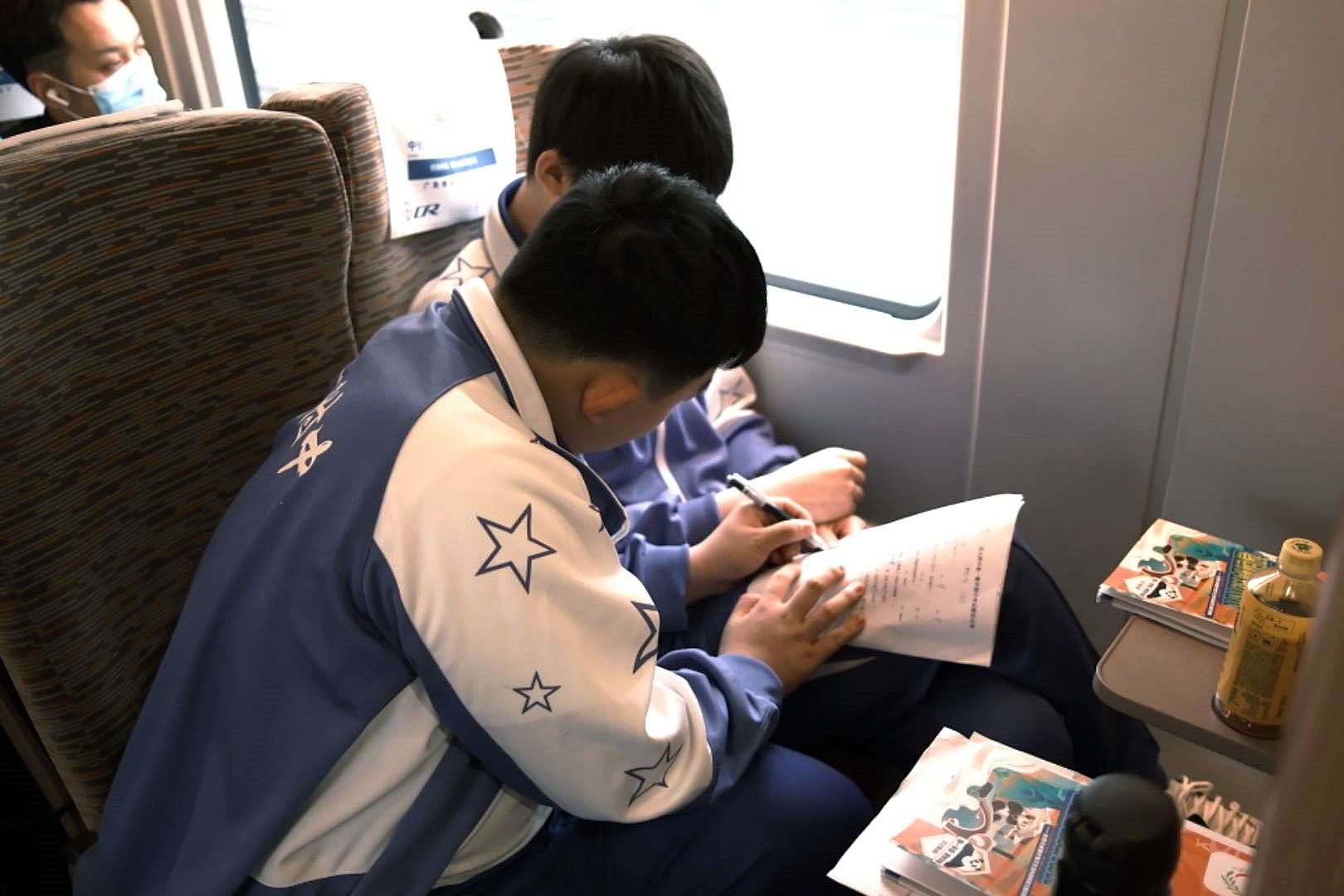

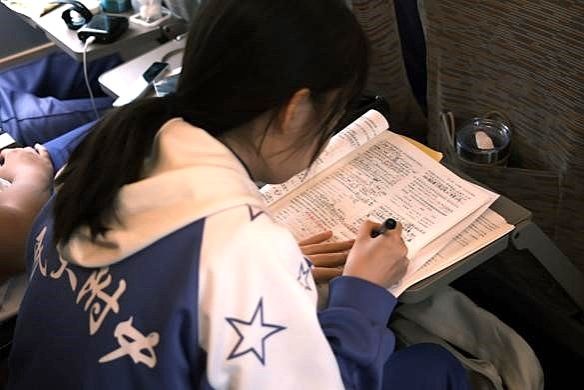

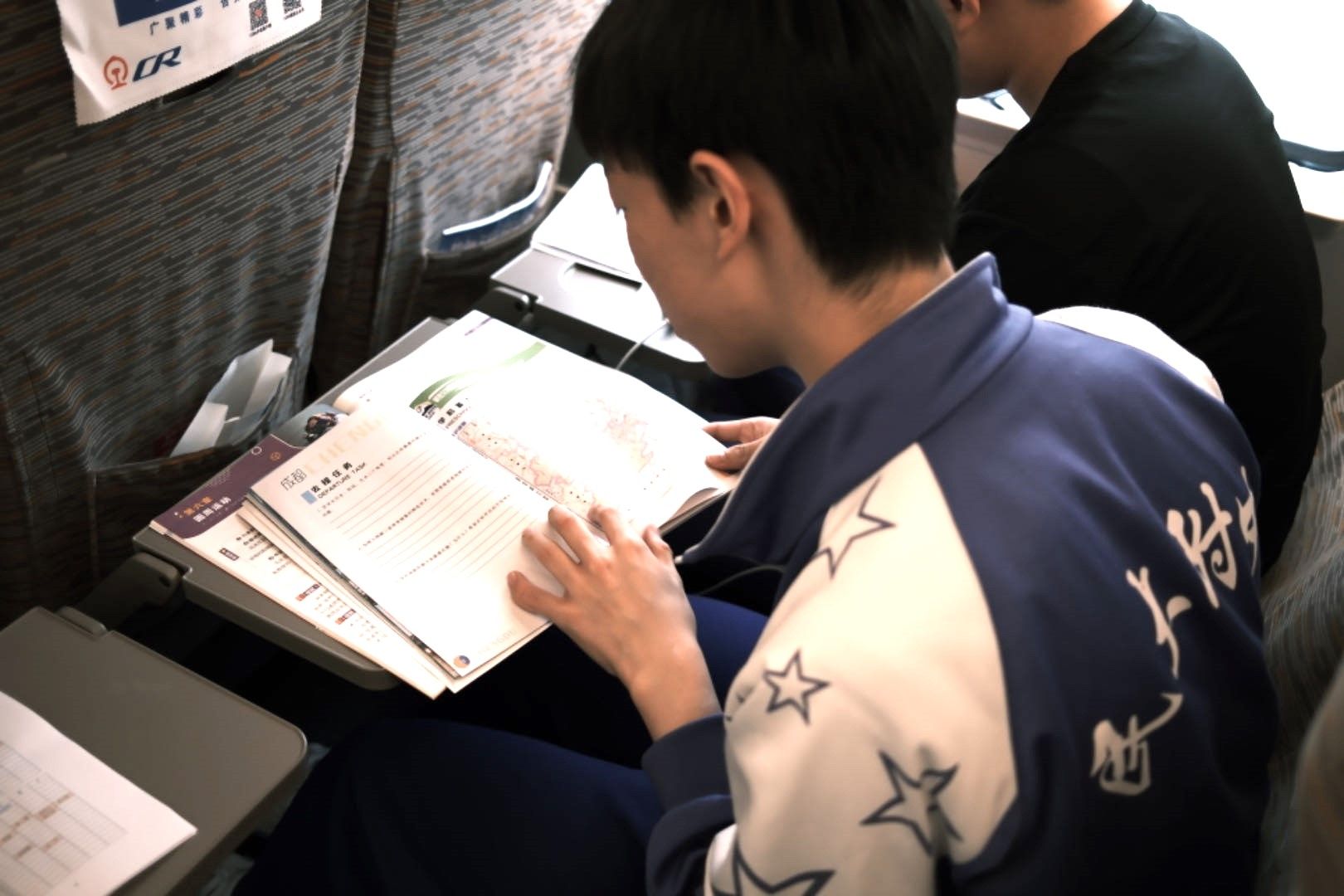

4月21日早晨,民大附中朝阳校区高一年级300余名学子背着行囊、怀揣书卷踏上成都研学的列车。在历时五日的行走中,候车室、高铁上、公园休息的片刻,都有同学们读书的身影。

高铁车厢里的传统阅读

“移动课堂”诠释知行合一。列车以350km/h疾驰时,《中国高铁技术发展图鉴》的书页正在同学们膝头翻动,物理深度爱好者将车头曲线与书中"风阻系数优化"对照验证。

当窗外闪过层叠山脉,《地理空间与交通布局》的等高线图在研学手册上跃动成现实注脚,沿途地貌与线路规划的关联成为了最热烈的话题。"原来成渝高铁绕行龙泉山脉不是曲折,而是最经济的‘时空折叠’。"地理课代表指着地形图恍然大悟。

看过《科技改变中国》,抬头凝望窗外输电塔,突然读懂"西电东送"工程如何将巴山夜雨化作长三角的万家灯火。

在场馆阅读中文化寻根

在武侯祠上演"时空对话",当《三国演义》的墨香漫过祠内青砖,关羽塑像的青龙偃月刀仿佛与书中"温酒斩华雄"的篇章共振。手中的书,似是一座桥梁,连接着古与今,浮现出书中他们金戈铁马、征战四方的场景,真切感受这些大将的壮志豪情与铁血丹心。

三星堆上演“时空叩问”。以《古蜀文明密码》为钥匙,在三星堆青铜纵目面具前解码千年图腾,青铜神树的九只太阳神鸟与《山海经》记载遥相呼应,探讨先民宇宙观,历史课中抽象的概念化作触手可及的文明印记。

在山水行走中深度阅读

走进虫鸣鸟啼的杜甫草堂,恰逢细雨,《春夜喜雨》等诗篇中沉睡的文字便苏醒了。

品着百味川菜,感叹一句“这菜我曾在作家笔下尝过!”

一本《蜀地风物志》与熊猫基地间架设认知桥梁,竹简上的古蜀文字与圈舍里熊猫啃竹的簌簌声,构成跨越三千年的生命交响。

当《乡土中国》的差序格局理论在锦里古街的茶肆中得到印证,当《水经注》的治水智慧经由都江堰鱼嘴分水具象化,传统课堂的二维边界被彻底打破。

结语

这场跨越2000公里的立体阅读,正如带队教师所言:“这不是简单的场景转换,而是通过‘书本坐标系’与‘现实参照系’的叠加,让学生建立了真正的文化坐标系。”

合上沾着蜀道晨露的书页,在300余名少年的认知图谱上,巴山蜀水已不仅是地理名词,更是由青铜纹样、水利方程、诗圣墨痕等共同编织的文化基因链。

这场“行走的阅读”恰似都江堰的杩槎,将知识的岷江之水,引入青春成长的万顷良田。