读万卷书,亦要行万里路。对于民大附中朝阳校区高二的同学们而言,成都不再是课本中的一个名字,而是一场文化与科技交汇的现实课堂。

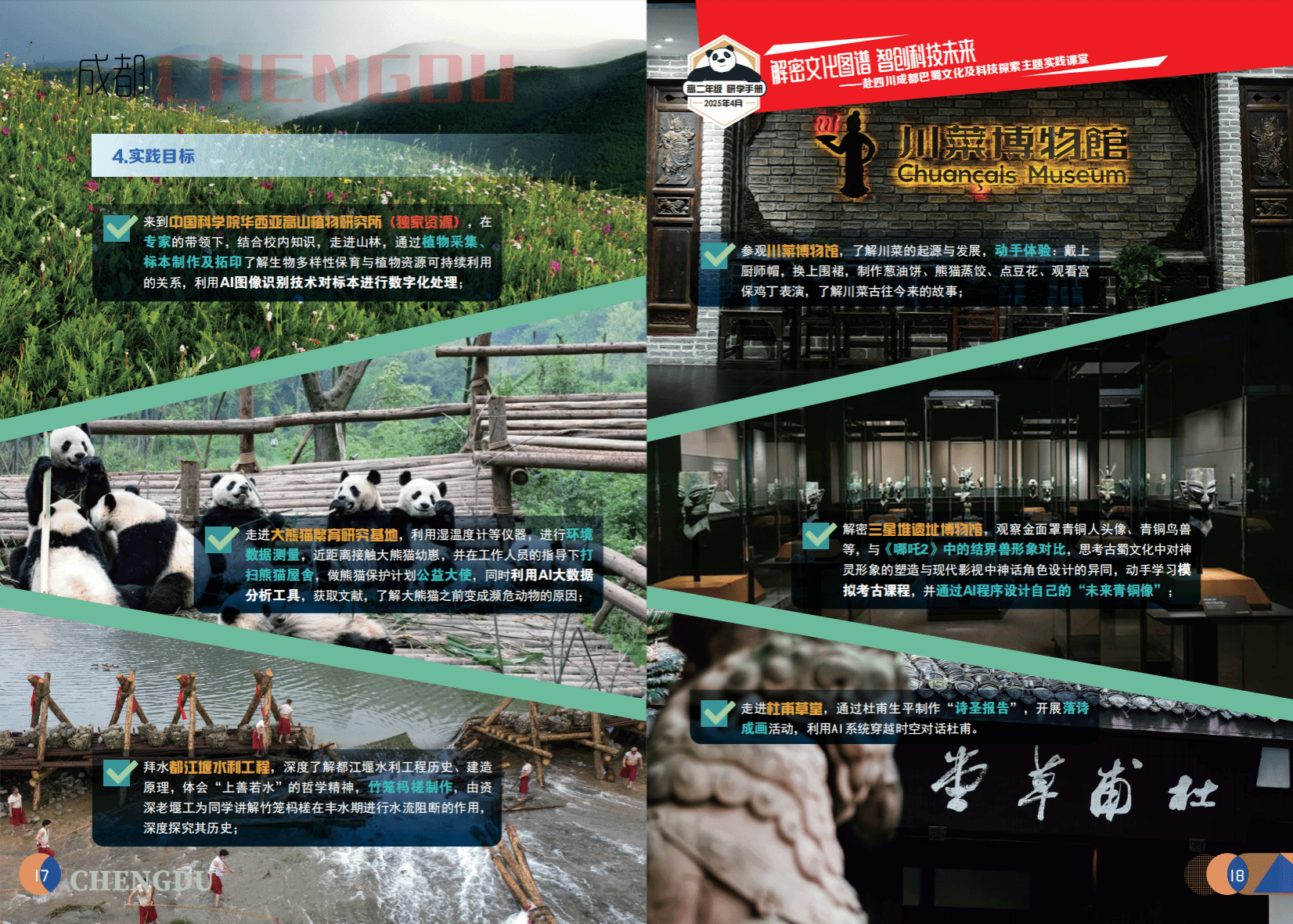

五天的行程,从三国古迹到震后遗址,从非遗川剧到熊猫基地,从三星堆文明到川菜美食。同学们以实地参访与场景探究为主线,跨越文理学科,在“解密文化图谱,智创科技未来”的主题下,完成一次深度学习与精神激发的探索之旅。

整装于晨光微启 启程向山河深处

(一)行前学生会|一次远行的庄重开启

出发之前,学校召开详细的行前说明会。老师向同学们介绍了此次研学的整体安排、课程主题与安全守则,提醒大家在路途中保持纪律与秩序。随行教师团队也与学生进行了详细交流,为此次集体出行营造出沉稳而有序的基调。

(二)行前教师会|凝心共识,共护一程

同时学校召开教师行前会,围绕此次研学的整体目标、教学安排与组织纪律展开研讨。

教师深入研读各课程节点,明确现场引导任务与学生成长目标。安全、应急、分工、照护等方面均落实到人、责任到岗,力求为此次跨地域、跨学科的研学活动提供有序、高效的保障支持。这是一场知识之外的奔赴,更是一场教育共同体的齐心协作。

(三)高铁出发|晨光未起,整装而行

凌晨时分,集合于校门口。夜未破晓,少年们已背起行囊。

车队驶向车站,春寒料峭,话语轻声。列车启动,车窗外是初露的晨光,车厢内是一张张沉静而期待的面孔。

一路向南,车窗外春意盎然,江河与山峦次第展开。车厢中,同学们在轻声交谈中翻阅任务册,讨论着即将探访的课程内容,一场真正意义上的“行走中的课堂”就此拉开帷幕。

抵达成都,车门一开,扑面而来的是巴蜀的热情与烟火。更有“熊猫人偶”惊喜亮相,在笑声与合影中,城市的温度悄然传递,成都用它特有的方式,欢迎远道而来的学子们。

对话三国记忆 走进诗意成都

(一)A团|武侯祠、锦里

一纸诫子书,千载三国魂

抵达成都后,同学们走进千年三国遗迹——武侯祠。这座君臣合祀的古祠庙,不仅纪念着诸葛亮的忠与智,更承载着一段段可歌可泣的历史。同学们集体诵读《诫子书》节选,在字里行间体悟古人教子的深意。

傍晚同学们漫步锦里街巷,体验美食“寻宝”。同学们在烟火气中探寻四川味道,感受地道小吃,感受这座城市“吃”与“人”的文化温度。

(二)B团|杜甫草堂

草堂春水绿,诗意在人间

同学们寻静谧诗径,走进杜甫草堂。园中绿意盎然,小桥流水间,一代诗圣的草屋依旧,诗意未远。讲解员引导大家回顾安史之乱背景,同学们用画笔描绘诗意画卷,“落诗成画”于手中流转,一场沉浸式的人文写作课悄然展开。

(三)开营仪式|灯火为引,心愿为约

夜色缓缓降临,成都街头灯火渐起。同学们一起参加了一场简洁而有温度的开营仪式。

高二11班谭雨晰同学代表发言,讲述对新知的渴望与对同行的珍惜;德育科副主任车畅做开营寄语,轻声道来这趟研学之旅的意义,并提出三个期待:做有心人、做思考者、做行动派。一句句简单的话语,装着望学生收获颇丰的愿景,也映照出此行的坚定脚步。

没有隆重仪式,却在安静中点燃使命;没有繁复言语,却在目光中交汇期待。这一夜,研学已然开始,这是一次走向更深世界的起点。

结语

一日初识,已觉城市有情。

三国的风骨与诗人的柔肠,

在今日各自的课堂里

交织成成都的第一幅图景。

后续,同学们将走入

地震遗址与高山植物研究所等学习基地,

继续探问生命的意义与自然的奥秘。