循理论,重实践,共探“AI+STEM”育新范式——海淀区人工智能与STEM教育融合创新研讨会在民大附中顺利举行

导语:

2025年5月15日,由北京市海淀区教师进修学校创新教育中心主办、民大附中承办的海淀区“人工智能与STEM课程深度融合”教学研讨会在民大附中海淀校区顺利举行。本次活动汇聚了海淀区STEM学科骨干教师及民大附中教育集团成员校部分代表,通过示范课程、案例研讨与专家论证等形式,系统探索人工智能技术与STEM教育的融合路径,深化AI赋能中学生科研创新的实践研究。

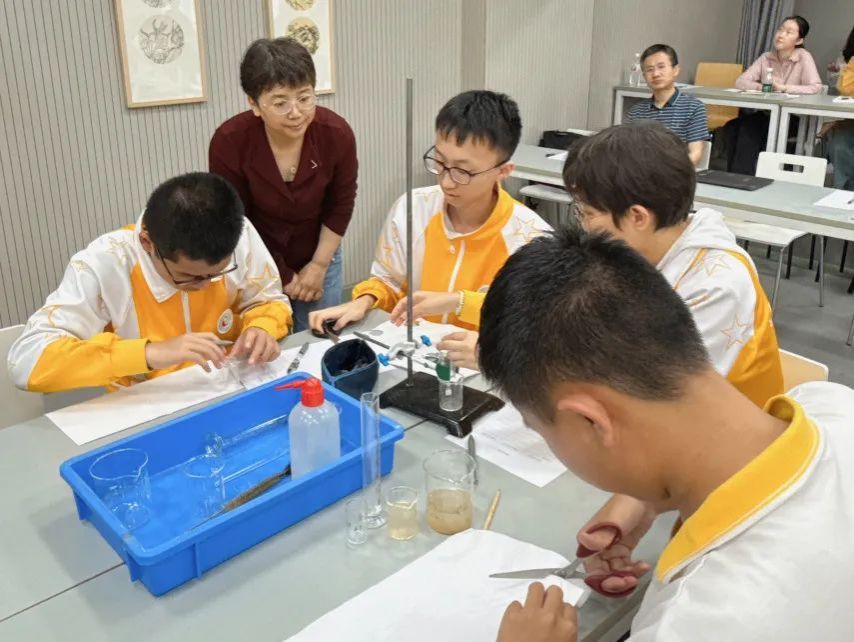

跨学科研究课程展现AI融合创新

化学教师陈婷婷呈现了《数据驱动决策的最优方案寻找——自制净水器》研究课。课例针对传统净水材料效率测评方法效能不足的痛点,设置界定问题、科学调查、实验探究、设计智能体、反思总结五大子任务,有机整合化学、数学与信息技术学科要素。学生通过多变量控制实验获取数据样本,基于实验数据,学生借助AI技术进行数据建模、函数拟合,开发“水净先知”净水方案智能体,并基于人机协同机制对系统参数实施动态调优。该课例创新性地融合了实验科学与数据科学方法论,有效培育了学生系统性工程思维与智能时代科研素养。

AI赋能的课程重构实践

政治教师杜贵宇分享了《AI赋能的高中逻辑卡牌游戏设计课程》创新案例。针对高中政治《逻辑与思维》模块中概念易混淆、规则抽象等学习难点,以STEAM项目式课程融合形式逻辑与人工智能技术,构建“逻辑规则→游戏模型→体验验证→优化迭代”的创新教学路径。课程以设计逻辑卡牌游戏为核心任务,学生将抽象的逻辑规则转化为卡牌机制,借助AI工具完成卡牌生成、网页开发与规则优化,最终形成实体卡牌与网页化游戏产品,从而提升学生对逻辑规则的应用能力、工程思维与数字化素养,展现AI赋能下的STEAM课程在思维培育中的双重价值。

AI+STEM教育体系建构路径

数学教师于戈在相关研讨中分享了人工智能在STEM教育中的实践探索成果,展现了AI技术与中学教育融合的创新路径。在STEM教育历程上,2016年起民大附中集团开启探索,分阶段推进STEM教育:从初期“做中学”的课程体系构建,到“互联网+”跨学科教学模式探索,再到聚焦人工智能赋能的“创中学”阶段,逐步形成了具有民大附中校本特色的AI+STEM教育生态系统。于戈老师指出,人工智能在STEM教育中的应用,本质是通过“问题驱动”突破知识传授与能力培养的瓶颈,以“模型驱动+数据驱动”的融合模式降低认知负荷,培养学生的系统思维和创新能力。未来,民大附中将进一步深化AI与跨学科课程的整合,推动STEM教育与人工智能深度融合,探索“人机协同”的新型科研范式,为拔尖创新人才培养提供更多实践样本。

专家点评

申大山老师点评

全国STEM教育种子教师申大山老师高度评价了示范课程的学理价值:“该实践突破传统实验教学局限,通过真实科研情境构建与智能工具介入,完整呈现AI4Research框架下的STEM教育创新范式,具有显著示范意义。”

白建娥老师点评

海淀区化学名师工作站站长白建娥老师指出:“课程创新实现三重突破——真实问题导向的科研流程重构、数据建模驱动的认知方式变革、智能产品生成的能力迁移验证,为化学学科与人工智能的深度融合提供典型范例。”

在追求优质教育的道路上,携手共进、资源共享是推动教育发展的强大动力。推动教育教学质量和办学治校水平的全面提升。

学术总结与未来展望

海淀区教师进修学校创新教育研究中心副主任陈咏梅在闭幕致辞中强调:“民大附中教学团队在AI4Research教育范式建构中取得突破性进展,其经验表明:中小学STEM教育亟须顺应科研范式转型趋势,通过数据驱动与智能建模的深度耦合,构建具有校本特色的AI融合课程体系。本次研讨为区域教育高质量发展提供了重要理论参照与实践样本。”

结语:

本次研讨会通过民大附中的相关课例展示、案例剖析与学术对话的多维互动,系统论证了人工智能与STEM教育的融合路径,为新时代创新人才培养提供了具有前瞻性的海淀方案。